労働事件の通常訴訟

本記事では、労働事件の「通常訴訟」を取り上げたいと思います。

通常訴訟は、仮処分手続等との対比で「本案裁判」と言われることもあります。

一般的に、裁判と言われてイメージするものは、この「通常訴訟」だと思いますので、解説していきたいと思います。

通常訴訟はどうやって申し立てる?

通常訴訟の申立て方法はいくつか種類があります。

多くの場合には、「訴状」という書面を裁判所に提出することによって、通常訴訟の手続きが始まります。

もっとも、通常訴訟の前に労働審判を申立てしていた場合には、労働審判で労働審判委員会により審判が出た後に、当事者が審判について異議を申し立てた場合には、自動的に通常訴訟に移行します。

なお、労働審判から通常訴訟に移行した場合には、訴状を提出するのではなく、訴状に代わる準備書面を提出する必要があります。

訴状を受領した場合の対応

裁判所から訴状が送られてきた場合には、被告となった方は、答弁書を提出しなければなりません。

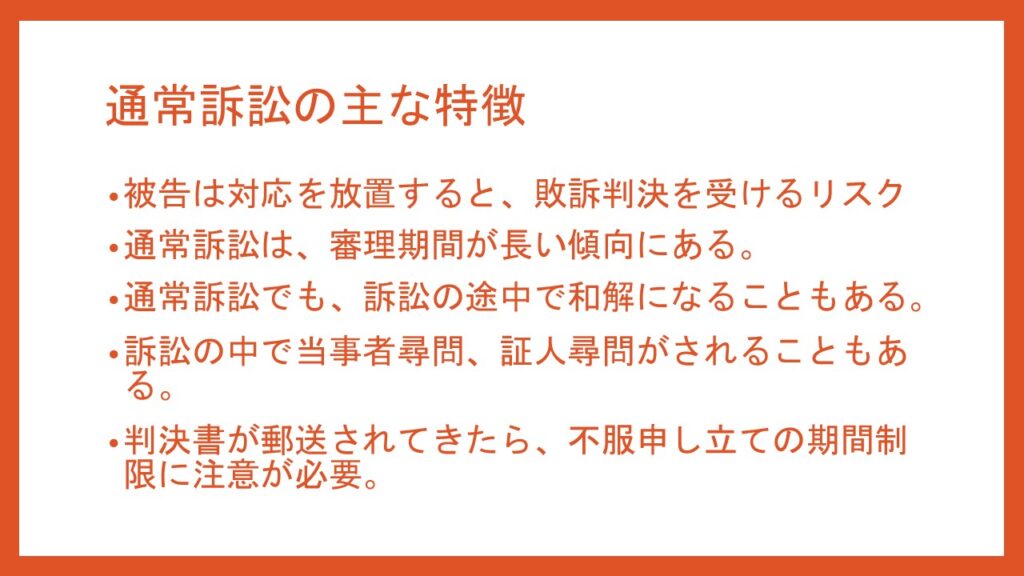

答弁書を提出せず、口頭弁論期日に出廷もしなかった場合には、欠席判決となり、原告勝訴の判決が出ることがありえます。

労働者から訴えられた使用者側は、訴状を受け取ったら、速やかに対応を検討する必要があります。

訴状への対応に困った場合には、弁護士にぜひご相談ください。

通常訴訟の審理期間

令和4年司法統計によれば、労働事件の第1審での審理期間は、6か月から3年の範囲が多く、特に1年以上2年以内の審理期間が一番多いようです

実務的な体感としても、通常訴訟では1年~2年程度の審理は多くあるという体感ですが、労働審判や仮処分を経由して通常訴訟が提起された場合には、審理期間が短くなる傾向にあると感じています。

最高裁判所事務総局 令和4年 司法統計年報(民事・行政編)

場合によっては、長期にわたり、訴訟が継続することがあるため、労働者側としては、通常訴訟で争っている期間についてどのように収入を確保するのかという点が問題となります。

そこで、労働者側が収入を確保する方法として、よく選択されるのが、仮処分手続での賃金仮払い仮処分です。

通常訴訟の前に、本番である通常訴訟の前哨戦として仮処分申立てがなされることがあり、使用者側も仮処分手続への対応を必要とする場合があります。

通常訴訟の審理

審理の方法

通常訴訟では、公開の法廷で審理を行うのが原則です(口頭弁論)。

もっとも、弁論準備手続といって、公開の法廷ではなく、会議室のような部屋で、争点整理や主張、証拠の提出、整理等を行う制度があります。

なお、現在は、裁判のIT化が進み、弁論準備手続などではウエブ会議を利用することもあります。

弁護士は、依頼者の方から依頼をうけると、代理人として行動することができ、口頭弁論や弁論準備手続等に代理人として出席することができます。

代理人となった弁護士が口頭弁論や弁論準備手続に出席することで、依頼者の方が裁判所に行かなくとも裁判を進めることができます。

和解について

通常訴訟が起こされた場合でも、裁判所の手続の中で、和解の話し合いがもたれることがあります。

和解の話し合いがされて、裁判所の関与の下で、和解が成立すると、事件は終了となります。

裁判所が関与して成立した和解(裁判上の和解)は判決と同じ効力がありますので、和解で定められた義務が履行されなかった場合には、一定の場合には、強制執行をすることができます。

※和解の内容によっては、強制執行まではできない内容のものもあります。

※和解においては、場合によっては、当事者の方も裁判に出席して和解をすることがあります。

尋問

裁判の審理が進行していくと、当事者尋問や証人尋問といった「尋問」を法廷で行う場合があります。

(もしかしたら、テレビや映画の法廷ドラマ等で御覧になったことがあるかもしれません。)

当事者尋問を行う場合には、当事者が出廷して、裁判官の目の前で事件内容に関する質問に答えることになります。

証人の方も、証人尋問の際には、裁判所に出廷して、裁判官の目の前で事件内容に関する質問に回答することになります。

尋問日当日のイメージとしては、裁判官の前に座り、色々な質問を受けます。

当事者側(原告側、被告側)から質問がされ、次に裁判官から質問がされることがあります。

当事者側から質問がされている間に裁判官が随時質問することもあります。

尋問が終了した場合には、そのまま審理終了となるケースがありますが、何回か口頭弁論期日や弁論準備期日を経て審理終了となるケースもあります。

判決について

判決が出された後、判決書が郵送されてきます。

第1審の裁判所から判決を受けた場合には、当事者は不服があれば、判決書が送達された日から2週間以内に不服申立(控訴)をすることができます。

第2審裁判所から判決を受けた場合には,当事者は不服があれば、同様に上告をすることができます。

控訴や上告といった不服申し立てを行うのには、期間制限がありますので、期間には注意が必要です。

まとめ

この記事の執筆者

弁護士松村譲(埼玉弁護士会所属)

2009年弁護士登録。埼玉県内法律事務所にてアソシエイト弁護士を経験後2010年はるか法律事務所に入所。労務を含む企業法務全般や一般民事事件の解決に従事。特に労働事件の取り扱い経験が多い。埼玉弁護士会では労働問題対策委員会委員長を務めた。また、2015年から2020年まで駒澤大学法学部非常勤講師を務めた。2019年東証一部上場企業の企業内弁護士となり、企業法務に従事した後、2023年はるか法律事務所に復帰し、現在、個人や企業が抱える法律問題(労働法務その他)等の解決に日々尽力している。

電話番号 048-648-1111

労働案件にお困りなら弁護士松村譲へご相談ください

法律相談料は、30分あたり5500円です。

受付時間

【平日】9:00~17:00

(定休日:土曜・日曜日・祝日)

※本サイトは、執筆当時の法令、通達、解釈等に基づき執筆しております。執筆日以後の改正等に対応していないことがあり得ますのでご留意ください。

※ 本サイトの著作権は弁護士松村譲に帰属します。本サイトの無断転載、翻案、複製等を禁止します。

※当職は、本サイトの内容について、正確性、最新性、完全性その他いかなる保証もいたしません。万一、本サイトのご利用により利用者本人または第三者に損害が発生した場合においても、当職は一切の責任を負いません。